圖(1)個股筆記:2607 榮運(圖片素材取自個股官網)

更新日期:2025 年 06 月 08 日

免責聲明

請先參閱首頁的免責聲明,再繼續閱讀本文。

快速總覽

本文深入剖析長榮國際儲運 (榮運,2607) 的公司概要、發展歷程、營運績效、財務表現、市場布局與未來展望。榮運作為長榮集團的核心物流平台,整合海陸空資源,提供多元化的物流服務。近年來,透過擴充物流基礎設施 (如大園國際物流中心、高雄第七貨櫃中心),積極拓展國際市場,並擁抱數位轉型與 ESG 永續發展。

公司近期重大事件包括:2025 年 3 月宣布的現金減資計畫 (減資 50%,每股退還 5 元) 以及股利分派 (配發現金股利每股 1.3 元),總計股東每股可領 6.3 元。此外,子公司簽訂大額貨櫃租賃合約,確保穩定的租金收益。

文章重點:榮運憑藉集團優勢、多元化業務結構、健全的財務狀況及積極的股東回饋,展現長期發展潛力。然而,全球經濟不確定性、地緣政治風險、綠色轉型成本壓力及市場競爭等挑戰亦不容忽視。

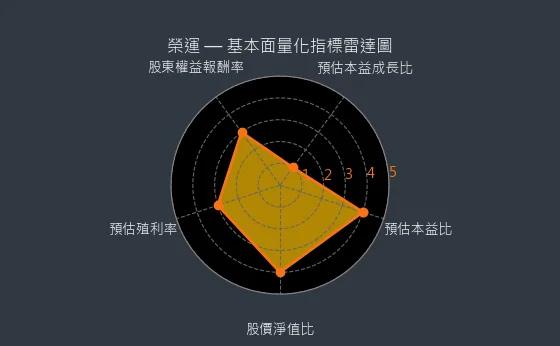

圖(2)2607 榮運 基本面量化指標雷達圖(本站自行繪製)

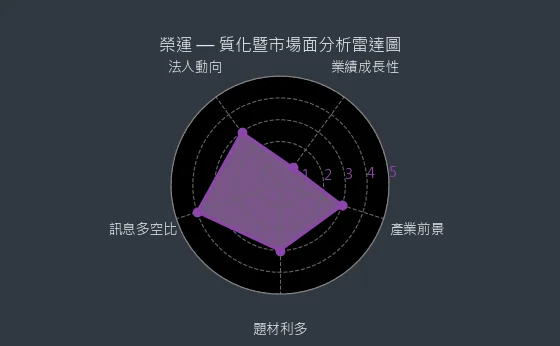

圖(3)2607 榮運 質化暨市場面分析雷達圖(本站自行繪製)

公司概要與發展歷程

長榮國際儲運股份有限公司(Evergreen International Storage & Transport Corporation,股票代號:2607),簡稱榮運,成立於 1973 年 10 月 5 日,最初名為長隆運輸股份有限公司,隸屬於台灣知名的長榮集團。公司主要從事航運及物流運輸相關業務,總部位於桃園市桃園區經國路 899 號。1990 年 12 月 14 日,公司股票正式在台灣證券交易所掛牌上市,迄今已超過三十年。

榮運的發展歷程反映了台灣運輸物流產業的演進。1986 年更名為長榮運輸股份有限公司,擴大業務範圍。2001 年至 2003 年間,為響應政府企業合併政策及強化集團資源整合,榮運進行多次重要的策略性合併,包括與長榮貨櫃股份有限公司、立榮海運股份有限公司及長航通運股份有限公司合併。這一系列的整合不僅擴大了營運規模,更形成了涵蓋陸運、海運、空運倉儲、物流、客運、碼頭裝卸及船舶租賃的 垂直整合物流運輸集團,奠定其在市場的領先地位。

2002 年,公司正式更名為長榮國際儲運股份有限公司,以體現其多元化與國際化的經營策略。截至目前,公司實收資本額約 106.71 億元 新台幣,市值約 331.35 億元(資料截至提供時),展現其在 台灣航運物流產業 的舉足輕重地位。公司董事長為邱顯育,總經理為林振芳。

圖(4)公司業務-1(資料來源:榮運公司網站)

公司基本概況

| 項目 | 數值 |

|---|---|

| 目前股價 | 29.15 |

| 預估本益比 | 14.01 |

| 預估殖利率 | 3.84 |

| 預估現金股利 | 1.12 元 |

| 報表更新進度 | ☑ 月報 ☑ 季報 |

由圖表可知,榮運的 EPS 熱力圖呈現逐年增長的趨勢,顯示公司獲利能力穩定提升。

圖(5)2607 榮運 EPS 熱力圖(本站自行繪製)

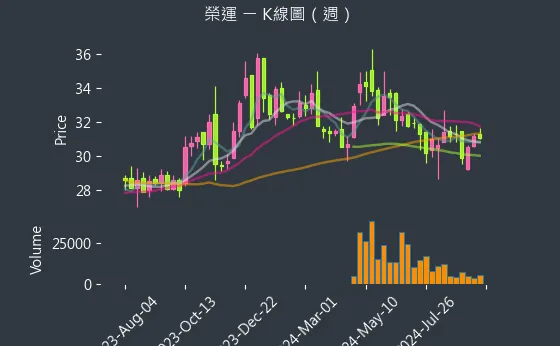

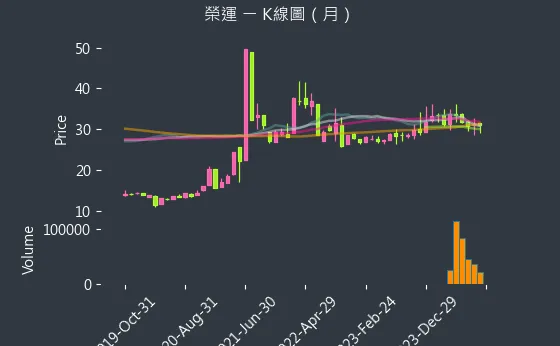

觀察榮運的股價走勢圖,日線、週線、月線圖呈現不同的股價波動。

圖(6)2607 榮運 K線圖(日)(本站自行繪製)

圖(7)2607 榮運 K線圖(週)(本站自行繪製)

圖(8)2607 榮運 K線圖(月)(本站自行繪製)

主要業務範疇分析

榮運目前的 營業項目 廣泛,涵蓋陸運、海運、空運倉儲、物流、碼頭裝卸、船舶運送及出租、汽車貨櫃貨運、貨櫃集散站經營以及遊覽車客運等多樣化運輸與物流服務。公司以提供客戶全方位的物流解決方案為核心目標。

根據 2024 年的營收結構分析,各主要業務佔比如下:

-

內陸運輸業務:佔比 45%,為公司最主要的營收來源,提供船邊拖運、進出口整櫃拖運、內陸轉運作業等服務。

-

倉儲物流業務:佔比 30%,包含貨櫃集散站經營、倉儲管理、第三方物流服務等,是公司近年快速成長的動能。

-

港口裝卸業務:佔比 15%,提供碼頭貨櫃裝卸、船邊作業等專業服務。

-

其他業務:佔比 10%,涵蓋船舶租賃、遊覽車客運、加油站經營等輔助性業務。

榮運透過整合長榮集團旗下的海、陸、空資源,打造完整的物流運輸鏈,強化市場競爭力,並持續優化服務品質,拓展國內外市場。

圖(9)公司業務-2(資料來源:榮運公司網站)

核心業務與服務內容

貨櫃運輸業務

作為內陸運輸的核心,榮運擁有龐大的運輸車隊,包含 5 座 車庫、170 部 曳引車與 738 部 板架,提供完整的貨櫃運輸網絡。為響應環保永續趨勢,公司於 2023 年特別新增 14 部 歐系六期環保曳引車,展現其對環境保護的承諾。貨櫃運輸業務近年表現穩健,2024 年第二季營收較去年同期增長 13.54%。服務內容涵蓋船邊拖運、進出口整櫃運輸及內陸轉運等。

內陸貨櫃場業務

榮運經營 2 座 大型內陸貨櫃場,提供貨櫃進出管制、吊卸、儲放以及進出口貨物倉儲等服務。透過與 10 家 直靠航商客戶緊密合作,服務航線遍及兩岸、東南亞及東北亞地區。碼頭配備高效率的橋式起重機等作業機具,並擁有 40 部 船邊專用解櫃車輛,確保貨物處理的高效與順暢。

客運與現業業務

客運服務方面,榮運擁有 62 部 交通遊覽車隊。為提升服務品質與環保效能,2023 年新增 11 部 歐系六期環保遊覽車。隨著航空旅遊市場逐步復甦,2024 年上半年度客運業務營收較去年同期成長約 13.08%。此外,台北港的現業業務配置 42 部 船邊專用解櫃車,提供專業的港口現場作業服務。雖然國道客運業務已於 2024 年 3 月 1 日結束,但遊覽車及交通車業務仍是公司多元化經營的一部分。

物流倉儲業務

公司在大園地區設立大型物流園區,提供超過 35,000 坪 的現代化倉儲空間及 1,800 坪 的辦公大樓。該園區不僅設施先進,更積極實踐 ESG 理念,採用屋頂太陽能發電系統。2024 年上半年度,該系統發電量達 95 萬度,成功減少碳排放約 469 噸,相當於 1.21 座 大安森林公園的年碳吸附量,突顯公司在永續發展上的努力。

生產基地與產能佈局

榮運的營運據點與生產基地策略性地分佈於台灣北、中、南三大區域,以貼近主要工業區、港口及交通樞紐,提升服務效率。

主要營運基地

-

汐止貨櫃集散場:位於北台灣重要交通節點,負責處理北部區域的貨櫃運輸、倉儲及集散作業。

-

桃園基地(含大園國際物流中心):此為榮運的核心物流樞紐。大園國際物流中心 於 2022 年第二季完工啟用,是公司近年最重要的投資項目之一。該中心佔地約 28,000 坪,總樓地板面積約 40,000 坪,其中倉儲棟可出租面積約 35,000 坪,目前已達 100% 招商滿租。此現代化綜合物流園區整合了貨櫃集散、智慧倉儲、保稅加工及分批出貨等多重功能。

-

台中港碼頭與貨櫃場:中部地區的營運重心,配備新型橋式起重機以提升裝卸效率,並擴租 31 號碼頭後線土地,強化中部地區的貨櫃處理與倉儲服務能力。

-

高雄第四、五貨櫃中心及長榮海運高雄第七貨櫃中心:南部地區的主要貨櫃集散與倉儲基地。配合長榮海運高雄第七貨櫃中心的營運,榮運在此建置亞太營運基地,提供倉儲及船邊解櫃作業,大幅提升南部地區的物流服務量能。

產能分配與效率

榮運的產能依地理區域及客戶需求進行彈性調配。大致而言,北部基地(汐止、桃園)約佔整體產能的 40%-50%;中部(台中)約佔 20%-25%;南部(高雄)約佔 25%-30%。大園國際物流中心的全面啟用,顯著提升了桃園基地的倉儲及物流處理能力,成為驅動公司未來成長的核心引擎。

為持續提升營運效率,榮運積極導入智慧化設備,如台中港的新型橋式起重機;透過大型物流園區整合服務流程;更新運輸車隊,採用環保節能車輛;並優化資訊系統,導入智慧倉儲管理系統(WMS)與 AI 物流排程技術,確保公司在競爭激烈的市場中保持領先。

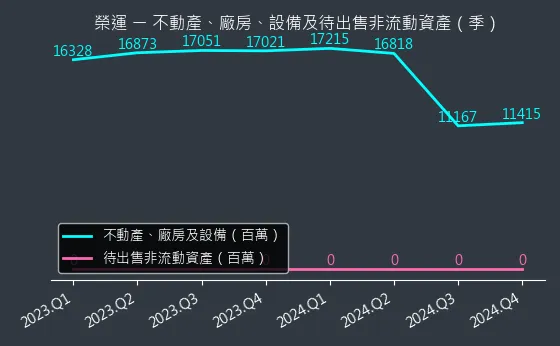

由圖表可知,榮運的不動產、廠房、設備及待出售非流動資產呈現逐年上升的趨勢,顯示公司持續擴張其物流基礎設施。

圖(10)2607 榮運 不動產、廠房、設備及待出售非流動資產變化圖(本站自行繪製)

營運績效與財務表現

榮運在近年展現穩健的營運績效與良好的財務狀況。

觀察營收趨勢圖,榮運的營收呈現穩步增長的態勢。

圖(11)2607 榮運 營收趨勢圖(本站自行繪製)

近期營收與獲利

2024 年上半年度,公司合併營收達到 97.07 億元,較去年同期大幅成長 32.72%。營業毛利為 20.22 億元,年增 13.09%;營業淨利為 12.25 億元,年增 13.01%。尤其在 2024 年 7 月,單月合併營收更創下 22.29 億元 的歷史新高紀錄,年增率高達 75.86%。同年 8 月營收 21.90 億元,年增 57.37%。累計 2024 年前八個月合併營收達 141.24 億元,年增率約 41.77%。

2024 年全年合併營收為 212.47 億元,稅後純益達 27.77 億元,每股純益(EPS)為 2.6 元。第四季單季 EPS 為 0.67 元,年增 116.13%,毛利率約 20.9%,營益率 12.07%,淨利率 14.78%。

進入 2025 年,營收維持穩定,2 月合併營收約 14 億元,年增 1.08%;3 月合併營收約 14.87 億元,雖較去年同期略減 9.99%,但月增 6.2%。整體顯示公司營運基本面強韌,獲利能力穩定。

從獲利能力圖可見,榮運的毛利率、營益率和純益率等指標均呈現穩定。

圖(12)2607 榮運 獲利能力(本站自行繪製)

財務結構與股利政策

榮運的財務結構健全,負債比率低(截至 2024 年底約 17.89%),帳上保留盈餘充裕(約 150.48 億元)。公司維持穩健的股利政策,2025 年 3 月董事會決議配發 2024 年度現金股利每股 1.3 元,配發率約 50%,持續回饋股東。

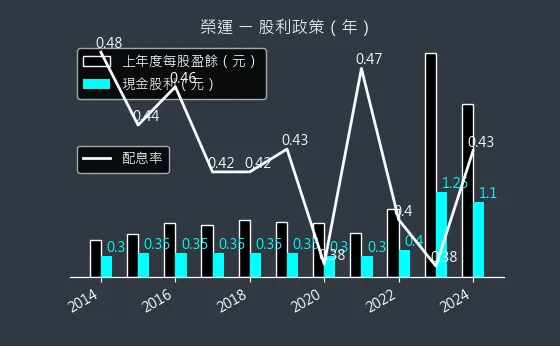

榮運的股利政策一向穩健,從股利政策圖可見,公司持續配發現金股利回饋股東。

圖(13)2607 榮運 股利政策(本站自行繪製)

觀察杜邦分析圖,榮運的財務狀況良好,顯示其優異的獲利能力和經營效率。

圖(14)2607 榮運 杜邦分析(本站自行繪製)

現金流狀況圖顯示,榮運的現金流量穩健,表明公司具有良好的資金運用能力。

圖(15)2607 榮運 現金流狀況(本站自行繪製)

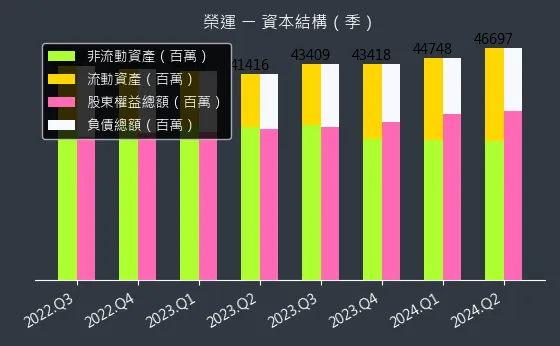

從資本結構圖可見,榮運的資本來源多元,資本配置健康。

圖(16)2607 榮運 資本結構(本站自行繪製)

觀察本益比河流圖,可見榮運歷年的本益比變化,以及未來一年的預估本益比。

圖(17)2607 榮運 本益比河流圖(本站自行繪製)

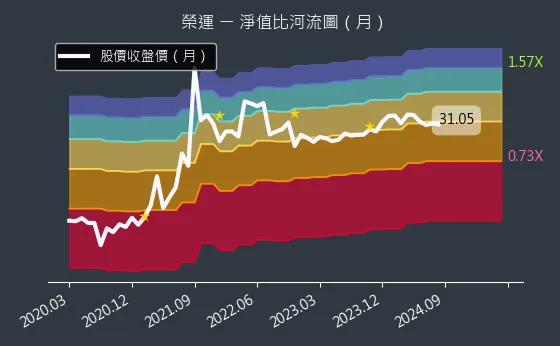

淨值比河流圖呈現了榮運歷年的淨值比變化。

圖(18)2607 榮運 淨值比河流圖(本站自行繪製)

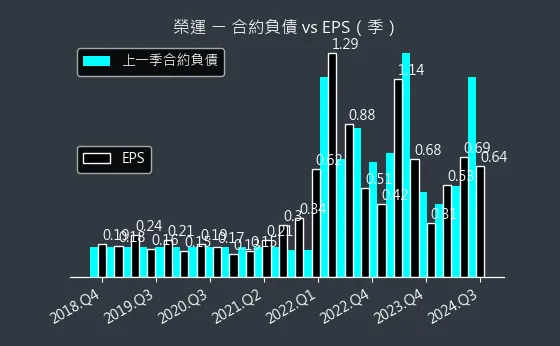

合約負債圖顯示,榮運的合約負債呈現增長趨勢,代表公司未來的潛在訂單增加,成長動能強勁。

圖(19)2607 榮運 合約負債(本站自行繪製)

存貨與平均售貨天數圖顯示,榮運的存貨維持在合理水平,平均售貨天數穩定,顯示公司良好的存貨管理能力。

圖(20)2607 榮運 存貨與平均售貨天數(本站自行繪製)

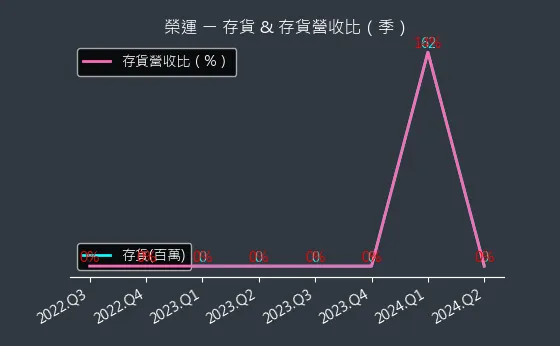

存貨與存貨營收比圖顯示,榮運的存貨與營收比維持在穩定水平。

圖(21)2607 榮運 存貨與存貨營收比(本站自行繪製)

法人、大戶與內部人籌碼動向

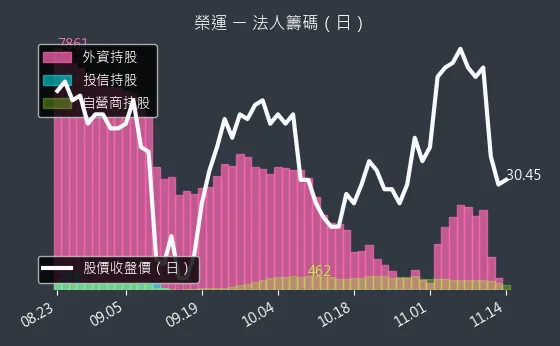

法人籌碼圖顯示,近期法人對榮運的籌碼呈現增加的趨勢。

圖(22)2607 榮運 法人籌碼(日)(本站自行繪製)

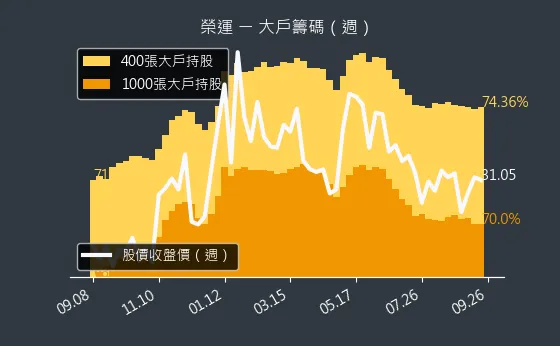

大戶籌碼圖顯示,大戶對榮運的籌碼也呈現增加的趨勢。

圖(23)2607 榮運 大戶籌碼(週)(本站自行繪製)

內部人持股圖顯示,榮運內部人持股比例相對穩定。

圖(24)2607 榮運 內部人持股(月)(本站自行繪製)

市場布局與區域營收

榮運的業務以台灣市場為根基,並透過長榮集團的全球網絡,逐步拓展國際市場。

主要銷售國家或區域

-

台灣本地市場:為營收主要來源,涵蓋貨櫃運輸、碼頭裝卸、倉儲物流及客運等核心業務。服務網絡遍及北、中、南各大工業區與港口。

-

國際物流市場:透過子公司長榮物流及集團資源,服務範圍拓展至美國、加拿大、馬來西亞等海外市場,積極爭取國際倉儲及物流專案訂單。

-

亞太物流區域:藉由大園國際物流中心及高雄第七貨櫃中心等大型設施,強化作為亞太區物流樞紐的角色,服務跨國貨物流通需求。

區域營收佔比

根據 2024 年數據分析,榮運的區域營收分佈如下:

台灣地區 貢獻約 60% 的營收,仍是公司最主要的市場。東南亞 市場佔比約 25%,東北亞 市場約佔 10%,顯示亞洲區域市場的重要性日益提升。其他地區(包含歐美等)則佔 5%。此分佈反映公司深耕台灣,並積極拓展亞洲及全球市場的策略佈局。

客戶群體分析

榮運的客戶基礎廣泛且多元,涵蓋不同產業領域:

-

電子商務平台與零售業者:隨著線上購物蓬勃發展,榮運積極承攬電商物流平台及大型零售商的物流配送與倉儲管理業務。

-

IC 產業與製造業:特別是在大園國際物流中心,針對高科技 IC 產業及一般製造業客戶,提供專業、安全的貨櫃運輸及溫控倉儲解決方案。

-

第三方物流(3PL)業者:與國內外多家第三方物流公司建立合作夥伴關係,承接其貨物運輸、倉儲管理及供應鏈整合服務。

-

大型賣場與物流中心:承攬美式大型賣場等客戶的複合式運輸業務,包含常溫、冷藏、冷凍等多元溫層配送,提升服務價值與獲利能力。

-

長榮集團內部相關企業:與長榮海運、長榮航空及長榮物流等集團內公司形成緊密的策略合作,提供海、陸、空一體化的運輸物流服務,發揮集團綜效。

透過服務多元化的客戶群體,榮運不僅分散了經營風險,也深化了對不同產業供應鏈需求的理解,持續優化服務內容。

競爭優勢與市場地位

榮運在台灣航運及物流產業中佔有重要地位,其競爭優勢主要來自以下幾個方面:

核心競爭力

-

集團資源整合:作為長榮集團的一員,榮運能有效整合集團內的海運、空運及陸運資源,提供客戶一站式的全球物流解決方案,這是獨立物流業者難以比擬的優勢。

-

大型現代化物流設施:大園國際物流中心 及 高雄第七貨櫃中心 等大型物流園區的投入營運,配備先進的倉儲設備與智慧管理系統,大幅提升貨物處理能力與效率,滿足客戶高標準的需求。

-

多元化經營策略:業務範圍涵蓋貨櫃運輸、碼頭裝卸、倉儲物流、第三方物流、船舶租賃、客運服務及加油站等多個領域,有效分散單一市場風險,並創造多元營收來源。

-

技術升級與創新:積極導入智慧倉儲管理系統(WMS)、AI 物流排程、5G 物聯網監控等數位科技,並採購歐系六期環保曳引車與遊覽車,提升營運效率、降低成本,同時符合 ESG 永續發展趨勢。

-

異業結盟與國際網絡:透過與國內外第三方物流業者及客戶建立策略聯盟,並藉由子公司在柬埔寨、韓國等地設立據點,持續拓展國際服務網絡,提升全球市場的服務覆蓋範圍。

市場地位與競爭對手

榮運在台灣的貨櫃運輸、港口裝卸及倉儲物流市場中,憑藉上述優勢,處於 領先地位。雖然具體的市佔率數據未公開,但其營收規模、服務網絡及客戶基礎均顯示其市場重要性。

主要競爭對手包括:

-

立益物流(1443)

-

嘉里大榮(2608)

-

志信(2611)

-

中櫃(2613)

-

東源物流(2622)

-

台驊控股(2636)

-

宅配通(2642)

-

捷迅(2643)

-

匯僑(2904)

-

台聯櫃(5601)

面對市場競爭,這些同業亦積極擴展物流設施、提升技術能力。榮運需持續透過創新服務、優化成本結構及強化集團綜效,以維持其市場領先地位。

近期重大事件分析

現金減資計畫(2025 年 3 月)

榮運董事會於 2025 年 3 月 11 日通過重大決議,計畫辦理 50% 的現金減資。

-

減資內容:預計減資 53.36 億元,銷除約 5.336 億股 股份,每股將退還股東現金 5 元。減資後,實收資本額將降至約 53.37 億元。

-

目的與理由:主要為調整資本結構,提升股東權益報酬率(ROE)及每股淨值。公司表示,帳上保留盈餘及可運用資金充足,減資後仍有充裕資金支持營運及未來投資計畫。

-

市場反應:此消息獲得市場正面回應,法人普遍肯定此舉有助於提升股東價值。消息公布後股價反應積極。最大股東長榮公司預計可因此進帳約 21.53 億元。

-

後續進程:此減資案將提請預計於 2025 年 5 月召開的股東常會決議通過,並待主管機關核准後執行。

股利分派(2025 年 3 月)

配合減資計畫,董事會同時決議配發 2024 年度現金股利每股 1.3 元。結合減資退還的 5 元,股東每股合計可領取現金 6.3 元。

營運設施進展

-

大園國際物流中心:倉儲棟已於 2023 年達成 100% 出租率,辦公棟亦有便利商店及電商業者進駐。該中心預計於 2024 年第四季正式開幕,定位為亞太區發貨 / 轉運中心。

-

高雄第七貨櫃中心:榮運承攬其倉儲及船邊解櫃作業,強化南部服務量能。

-

海外據點:為分散風險,2023 年第一季於柬埔寨和韓國設立子公司,投入營運。

重大租賃合約(2024 年 8 月)

榮運旗下子公司立盛企業與長榮集團子公司長榮亞洲簽訂貨櫃租賃合約,將出租 223,301 只 貨櫃,租期介於 2.33 年至 9.34 年,預估租約總金額約 3.69 億美元,為公司帶來穩定的租賃收入。

未來發展策略展望

榮運基於現有基礎與市場趨勢,擬定了清晰的未來發展策略:

擴充物流基礎設施

-

大園國際物流中心:充分發揮其作為亞太區發貨 / 轉運中心的功能,提供高附加價值的保稅與非保稅物流整合方案,吸引更多國際客戶。

-

高雄第七貨櫃中心:持續優化作業流程,擴大倉儲與物流服務量能,鞏固南部市場。

-

評估新設據點:視市場需求與集團佈局,評估在國內外設立新的物流據點或擴充現有設施。

深化全球佈局

-

拓展國際物流市場:透過柬埔寨、韓國等子公司,以及與集團內外夥伴的合作,持續拓展東南亞、北美及其他潛力市場的物流業務,降低對單一市場的依賴。

-

強化跨境物流服務:提升海、空、陸、鐵多式聯運能力,提供客戶更便捷、高效的跨境物流解決方案。

推動數位轉型與智慧物流

-

持續投入技術研發:深化 AI、物聯網(IoT)、大數據分析在物流管理、倉儲作業、運輸排程等環節的應用,提升營運效率與決策品質。

-

發展智慧倉儲解決方案:推廣自動化倉儲設備(如無人搬運車 AGV)、智慧揀貨系統等,降低人力成本,提高準確率。

落實 ESG 永續發展

-

環境保護(E):持續導入 ISO 14001 環境管理系統(預計 2024 年底取得驗證),推動節能減碳措施,擴大使用電動或低碳排運輸載具,增加再生能源使用比例(如太陽能發電)。

-

社會責任(S):通過 ISO 45001 職業安全衛生管理系統認證,打造安全健康職場環境,培育綠領人才,支持在地社區發展。

-

公司治理(G):強化董事會職能,提升資訊透明度(如發布永續報告書、遵循 TCFD 框架),確保公司穩健經營。

拓展高附加價值服務

-

強化冷鏈物流:擴充冷鏈倉儲與運輸能力,滿足食品、醫藥、生技等產業對溫控物流的需求。

-

提供客製化解決方案:針對不同產業客戶(如 IC、汽車、零售)的特殊需求,提供量身訂製的供應鏈解決方案。

-

擴大貨櫃與船舶租賃業務:持續擴充貨櫃與船舶資產,優化租賃管理,創造穩定的租金收益。

透過上述策略的執行,榮運期望能鞏固其在台灣物流市場的領先地位,並在全球供應鏈中扮演更重要的角色,實現長期永續成長。

風險與挑戰

儘管前景看好,榮運仍需應對多方面的風險與挑戰:

-

全球經濟政策不確定性:主要經濟體(如美國聯準會)的貨幣政策走向、通膨壓力及可能的經濟衰退,都可能影響全球貿易量與貨運需求。

-

地緣政治風險加劇:俄烏戰爭持續、中東地區衝突(如紅海航運安全問題)、美中關係緊張等,可能擾亂全球供應鏈穩定,增加運輸成本與風險。

-

氣候變遷與極端氣候:極端天氣事件可能影響港口運作、運輸路線及農產品等大宗物資的供應與價格,對物流業造成衝擊。

-

航運業綠色轉型壓力:國際海事組織(IMO)對碳排放的要求日益嚴格,推動航運業使用綠色燃料。然而,綠色燃料(如甲醇、氨)成本高昂且供應鏈尚未成熟,短期內將大幅增加航運成本,對獲利能力構成挑戰。

-

燃料成本波動:傳統燃油價格受國際油市供需及地緣政治影響波動劇烈,直接影響運輸成本。

-

市場競爭加劇:國內外物流業者持續投入技術升級與設施擴充,市場競爭日益激烈,可能壓縮利潤空間。

-

人力成本上升與缺工問題:物流業對人力的需求高,隨勞動成本上升及部分地區可能出現的缺工現象,對營運成本與效率帶來壓力。

榮運需透過完善的風險管理機制、靈活的營運調度、持續的技術創新及多元化的市場佈局,積極應對上述挑戰,以維持營運韌性並把握市場機會。

重點整理

- 集團核心物流平台:榮運為長榮集團重要子公司,整合海、陸、空資源,提供一站式綜合物流服務。

- 多元化業務結構:營收來源涵蓋內陸運輸(45%)、倉儲物流(30%)、港口裝卸(15%)及其他(10%),具備良好風險分散能力。

- 大型物流設施驅動成長:大園國際物流中心與高雄第七貨櫃中心等現代化設施,顯著提升倉儲與貨櫃處理能力,是未來營收成長關鍵。

- 財務結構健全:低負債比、充裕現金流與保留盈餘,支持公司營運擴展與股東回饋。

- 積極股東回饋:2025 年推動 50% 現金減資(每股退 5 元)並配息 1.3 元,合計股東每股可領 6.3 元,提升股東價值。

- 拓展國際市場:透過設立海外子公司(柬埔寨、韓國)及集團網絡,積極拓展亞洲及全球物流業務。

- 擁抱數位與永續:導入智慧物流技術(AI, WMS, IoT),並落實 ESG 策略,採購環保車輛、發展太陽能發電,符合產業趨勢。

- 面臨挑戰:需應對全球經濟不確定性、地緣政治風險、綠色轉型成本壓力及市場競爭等挑戰。

整體而言,榮運憑藉集團優勢、完善的基礎設施、穩健的財務狀況及前瞻的發展策略,在充滿機會與挑戰的物流產業中,具備良好的長期發展潛力。

參考資料說明

公司官方文件

-

長榮國際儲運股份有限公司 2024 年法人說明會簡報(2024.01)

本研究主要參考此份法說會簡報,獲取公司最新的財務數據、業務結構分析、主要營運據點介紹、ESG 發展進度及未來營運展望。該簡報由總經理林振芳主講,提供權威的公司營運資訊。 -

長榮國際儲運股份有限公司 2024 年上半年度合併簡明損益表

本文的財務分析,包含合併營收、營業毛利、營業淨利等關鍵績效指標,主要依據此份財務報表。 -

長榮國際儲運股份有限公司 2024 年全年合併財務報告(經董事會通過,尚未經股東會承認)

提供了 2024 年全年的營收、稅後純益及 EPS 等關鍵財務數據。 -

長榮國際儲運股份有限公司董事會決議公告(2025.03.11)

詳細說明了現金減資 50% 及配發現金股利 1.3 元的決議內容、理由及預計時程。

新聞與公告

-

長榮國際儲運重大訊息公告(2024.08.13)

揭露公司 2024 年 7 月合併營收創歷史新高、大園物流園區出租情況,以及與長榮亞洲的重大貨櫃租賃合約細節。 -

長榮國際儲運營收公告(各月份,如 2024.09.10, 2025.03.11, 2025.04.10 等)

提供了各月份的營收數據及其年增率、月增率,用於分析近期營運趨勢。 -

多家財經媒體報導(如 經濟日報、工商時報、鉅亨網、MoneyDJ 等,日期涵蓋 2024 年至 2025 年)

報導內容涵蓋公司法說會重點、減資消息、營運績效、物流中心進度、法人評價等,提供了市場反應與分析觀點。

營運報告與研究資料

-

長榮國際儲運第二季營運報告(2024)

詳述大園國際物流中心的開發進度、戰略定位規劃,以及高雄第七貨櫃中心的營運情況與承攬業務。 -

長榮國際儲運業務發展報告(2024)

說明公司在運輸設備更新(如環保車輛採購)、全球服務網絡擴展(如海外子公司設立)等方面的具體進展。 -

券商研究報告及網路資訊平台(如 NStock, Yahoo 股市, CMoney, Wantgoo, StockFeel 等)

提供了公司基本資料、歷史沿革、股權結構、競爭對手分析、產品結構、產業概況及法人預估等補充資訊。

永續發展文件

-

ESG 發展報告或相關公告(2024)

詳細說明公司在環境保護(如 ISO 14001 導入、太陽能發電成效)、社會責任(如 ISO 45001 認證)及公司治理方面的具體措施與成果。 -

職業安全衛生管理認證報告(2024)

記錄公司通過 ISO 45001 職業安全衛生管理系統及臺灣職業安全衛生管理系統(TOSHMS)雙驗證的相關資訊。

註:本文內容主要依據上述 2023 年下半年至 2025 年第一季的公開資訊進行分析與整理。所有財務數據、營運狀況及市場分析均來自公開可得的官方文件、新聞報導及研究資料,以確保資訊的可靠性與時效性。